吉隆坡的中美第五轮经贸谈判刚结束,美方就先“剧透”上了。

不仅说中国要把新的稀土许可规则往后拖一年,还说中方要多买美国大豆,搞多年期的大订单!

听起来,像是双方达成了共识,颇有一副“握手言和”的架势。

实则,恰恰相反。

中方这边短短两行字,只说“达成基本共识”,压根不接美方的话茬儿。

一边说得热热闹闹,一边回应得冷冷清清。

“稀土卖、大豆买”的交易,真的能成功落地吗?

一、美方喊得欢、中方稳得住

2025年10月26日,马来西亚为期两天的中美第五轮经贸谈判正式落幕。

这场被全球媒体紧盯的谈判刚一结束,美方代表团就抢先“放风”。

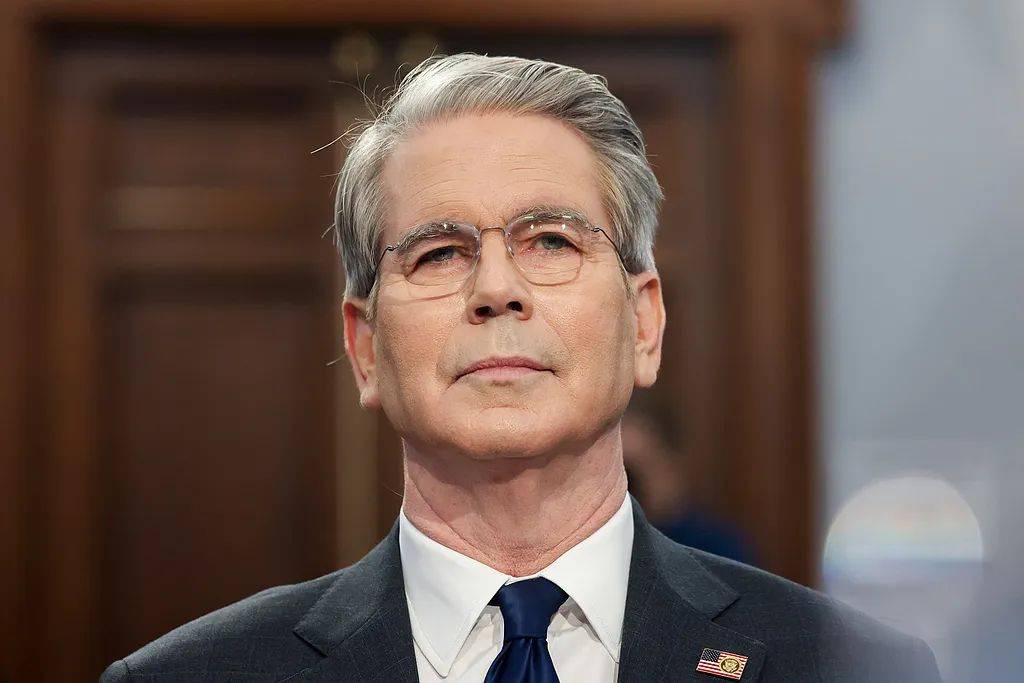

财政部长贝森特在停车场接受采访时高调宣称:

“双方就农产品采购和战略资源贸易达成重要共识,中国将增加大豆进口,美方也会调整相关出口限制。”

紧接着,美国贸易代表又通过路透社放出更多“细节”:

称中方已同意未来12个月内采购至少300亿美元美国大豆,作为交换,美方将放宽对中国稀土加工企业的技术出口限制。

值得一提的是,这次谈判前,美方就做足了准备。

不仅派出财政部长贝森特,带着一纸清单赶往吉隆坡,就连拜登都放话要尽快“达成协议”。

看似风风火火、势在必得,实则是赶鸭子上架。

真正的局势,早已逆转。

美方的“主动爆料”,透着一股急于邀功的意味。

毕竟特朗普政府正面临国内通胀压力和选民质疑,急需一场“经贸胜利”来稳定民心。

但另一边的中方回应却异常淡定,新华社当晚发布的通稿仅有百余字。

核心只提了“双方围绕农产品贸易、出口管制等议题展开磋商,形成初步共识”。

至于美方口中的“具体交易”,只字未提。

其实,官方媒体反复提“继续磋商”“按共识推进”,不碰具体细节。

这本身就是个明确信号:别把美方的口头话当板上钉钉的事。

很快“美方热、中方冷”,这种反差迅速引发全球解读。

甚至有网友调侃道“美方就像是刚考完试就炫耀的学生,中方却像稳坐钓鱼台的老师”。

一急一稳之间,早已彰显出谈判底气的此消彼长。

更值得玩味的是谈判地点的选择—马来西亚吉隆坡。

有知情人士透露,美方原本想把谈判地点定在华盛顿,结果被中方以“平等对话需避嫌”为由拒绝,最终才敲定第三国。

这小小的细节足以说明,如今的中美经贸谈判早已不是美方单方面施压的舞台,中方的话语权正在持续提升。

那么所谓的“稀土换大豆”,究竟是真交易,还是空喊的政治噱头?

二、稀土卖、大豆买:真交易还是喊口号?

美方抛出的“稀土卖、大豆买”方案,看似是“你有我需”的完美匹配,却被不少人质疑是“喊口号式交易”。

要弄清真相,得先看清这两种商品背后的供需本质和现实逻辑。

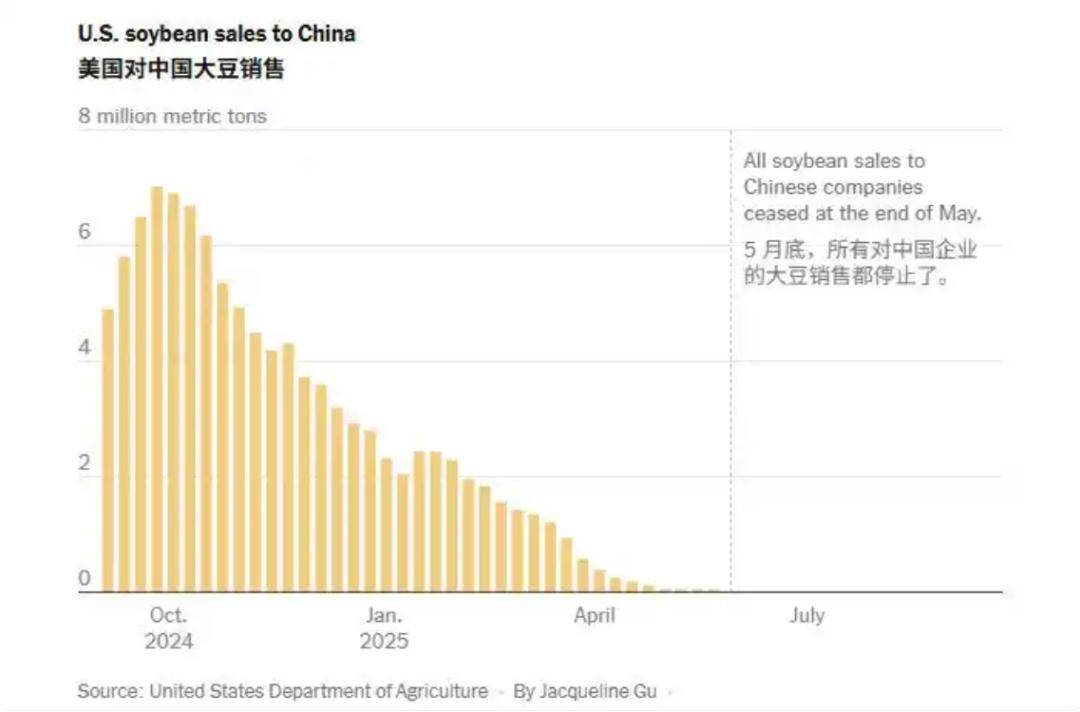

先看美国急着推销的大豆。

作为全球最大大豆出口国,美国大豆产业对中国市场的依赖度早已深入骨髓。

2023年数据显示,中国每年消耗的1.1亿吨大豆中,近30%来自美国。

而美国大豆出口量的60%,都流向了中国。

但自中美贸易战以来,受贸易摩擦影响,美国大豆对华出口同比下降18%,导致美国中西部农场积压了超800万吨库存,价格跌至近五年新低。

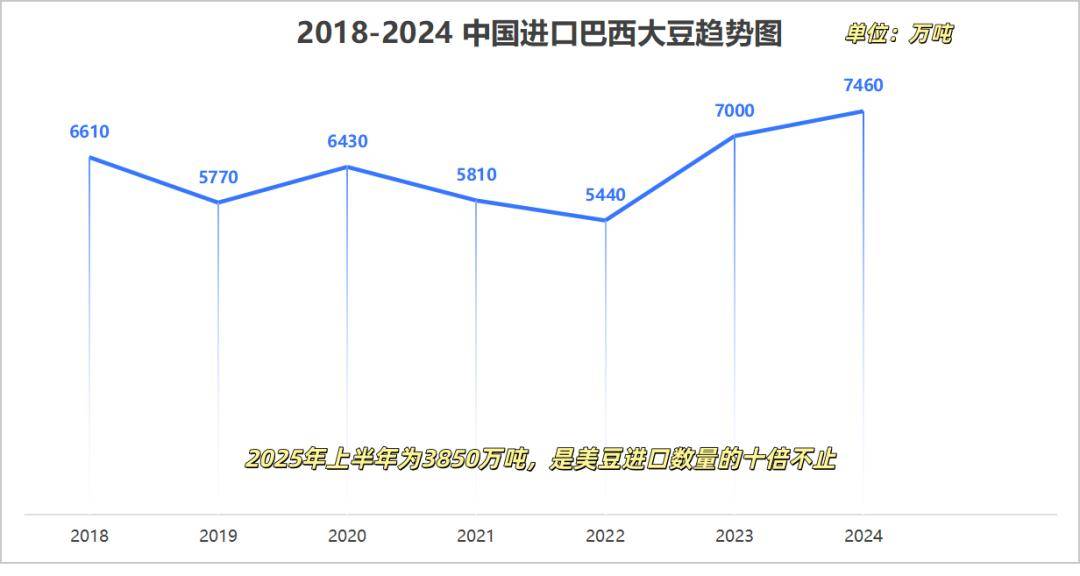

更让美国豆农焦虑的是,巴西、阿根廷正在加速抢占中国市场。

仅2025年上半年,巴西对华大豆出口就已同比增长22%。

在这种背景下,美方急于让中方扩大采购,本质上就是为国内农业资本“解套”。

有美国农场主接受采访时直言“如果失去中国市场,我们的大豆只能烂在仓库里,明年的种植计划都要泡汤。”

所以说不是中国需要美国,而是美国离不开中国。

再看中国的稀土,那可不是简单的资源出口,而是掌握全球产业链命脉的战略武器。

美国地质调查局数据显示,中国不仅贡献了全球70%的稀土产量,更在分离提纯等核心加工环节占据85%以上的市场份额。

哪怕美国本土能开采稀土矿石,最终仍要运到中国进行精炼才能变成可用材料。

如此一来,美方彻底认清了对中国的“依赖性”。

但中方从未把稀土当作“武器”,而是视为“合作筹码”。

尽管美方把谈判成果吹得天花乱坠,但明眼人都清楚:中美经贸博弈的关键,从来不是“说了什么”,而是“做了什么”。

这场谈判,看似和解,实则是权力的重新分配。

三、回归条款、格局重构

回顾过去几轮谈判,2018年特朗普政府曾承诺取消对华关税,结果不到半年就反悔加征。

反反复复、屡次对华施压。

这些教训都在提醒我们:没有可执行的条款,再美的承诺都是镜花水月。

因此,第五轮中美经贸谈判前,中方也做足了准备。

此次谈判中明确提出了三个必须:

必须明确农产品采购的数量、价格、交付周期;必须细化稀土加工技术出口的具体清单和时间表;必须建立违约追责机制。

光靠嘴说不算数,得落到可执行的条款里。

事实上,美方这次之所以急于达成“纸面成果”,背后其实藏着更深的焦虑。

美国亲手摧毁了中美关系的平衡点,科技封锁逼得中国不得不实现全产业链自主。

在这种背景下,美方只能重新审视与中国的关系。

而经贸领域的有限缓和,正是美方试图重建战略平衡的无奈之举。

这场谈判看似是“稀土换大豆”的简单交易,实则是全球经济权力的重新分配。

过去几十年,美国凭借科技和金融霸权,在中美经贸关系中占据结构性优势,动不动就提出加征关税、制裁威胁他国。

如今,中国终于掌握了产业链话语权。

美国从“极限施压”转向“寻求合作”,就是最好的证明。

从大豆采购、稀土出口到关税退让,谁来决定什么时候谈、怎么谈、谈多大,中方都有足够耐心,也有充分的筹码。

这才是,独属于中国真正的底气。

结尾:

中美双方,一个是战术焦躁、一个是战略沉稳。

真正的话语权,不在于语言的热度,而在行动的深度。

中方看似没说什么,实则什么都说了。

而美国看似掌握了主动权,实则早已输在了谈判桌上。

因为实力,自己会“说话”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏